Елена Ивановна Рерих (урожденная Шапошникова) родилась (31 января) 12 февраля 1879 года в Санкт-Петербурге, в семье известного архитектора, академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, правнучки великого фельдмаршала.

Лена получила прекрасное домашнее образование, она росла в семье, окружение которой составляли известные музыканты, писатели, художники. С ранних лет девочка проявляла незаурядные способности и уже к семи годам читала и писала на трех языках. Очень любила литературу и увлеченно занималась рисованием.

После Мариинской женской гимназии, которую она окончила в 16 лет с золотой медалью, Елена получила музыкальное образование в Санкт-Петербургской музыкальной частной школе. Ее считали одаренной пианисткой и пророчили большое музыкальное будущее, при этом она была очень женственной и с исключительным чувством красоты.

Живя в столице, Елена вела светский образ жизни и имела много претендентов на ее руку. Но в 1899 году в имении своей тети княгини Путятиной она познакомилась с молодым, но уже известным, художником Николаем Рерихом. В 1901 году они обвенчались. Это был прочный союз двух любящих людей и единомышленников. Он посвящал ей книги, называя в своих произведениях «Ведущей», а многие его картины являются результатом их совместного творчества. Елена же на всю жизнь стала ему верной спутницей и его Музой.

В этом браке родились два сына – Юрий, в будущем ученый-востоковед с мировым именем, и Святослав, будущий художник, мыслитель, общественный деятель, которые росли в атмосфере общения родителей с людьми искусства. Елена была сердцем семьи Рерихов, занимаясь воспитанием и образованием детей, она поддерживала и все начинания мужа, вникала во все сферы его деятельности.

В 1903-1904 годах в поисках истоков национальной истории и культуры Рерихи объехали десятки древнерусских городов. Во время этого путешествия Елена, овладев искусством фотографии, снимала древние памятники, монастыри, орнаменты и фрески, собирала произведения искусства и предметы старины. В результате семьей была собрана превосходная коллекция, которую впоследствии они передали в Эрмитаж.

До 1916 года Рерихи жили в Петербурге. Это было время напряженного творчества, участия в общественных и культурных движениях, общения с выдающимися людьми того времени – Д.Менделеевым, В.Ключевским, В.Соловьевым, А.Бородиным, Н.Римским-Корсаковым, А.Глазуновым, В.Серовым, В.Васнецовым, М.Врубелем, С.Дягилевым, И.Стравинским, А.Блоком, А.Горьким, А.Белым и другими.

В 1916 году из-за тяжелой болезни легких Николая семья переезжает в Финляндию (Сердоболь). Но после революции 1917 года и объявления Финляндией своей независимости, они оказались отрезанными от Родины и отправились в Англию, что было связано с предложением Рериху – принять участие с его картинами в выставках. В 1919 году семья поселилась в Лондоне, где началось их сближение с Теософским обществом, основанным Е.Блаватской, и произошла первая встреча Елены с Великим Учителем – Морией. Тогда же она начала работу над главным трудом своей жизни «Живой Этикой» или «Агни Йогой» – серией книг о религиозно-философском учении.

В 1920 году Николай Рерих получил приглашение принять участие в турне по США с выставкой своих картин. Семья переехала в Нью-Йорк, где под руководством Николая и при непосредственном участии Елены и ее нескольких учеников была развернута широкая культурно-просветительская деятельность. Ее результатом стало создание в Америке таких культурных организаций как Музей Николая Рериха, Мастер-Институт Объединенных Искусств, Международный художественный центр «Corona Mundi» («Венец Мира»). В последствии эти учреждения стали крупными международными культурными центрами.

Елена Рерих во время Центрально-Азиатской экспедиции (Фото: ru.wikipedia.org)

В конце 1923 года Рерихи переезжают в Индию, уже давно привлекавшую их, и последующие 4 года семьи посвящены грандиозной Центрально-Азиатской экспедиции, организованной Николаем по труднодоступным и малоисследованным районам Центральной Азии, Индии, Китая, России (Алтай), Монголии и Тибета. В ходе экспедиции были проведены исследования по различным отраслям знания, отмечены на карте неизвестные ранее вершины и перевалы, найдены редчайшие манускрипты, собраны богатые лингвистические материалы, ценнейшие образцы древней культуры и искусства, богатейшие коллекции. Елена Рерих была единственной женщиной, которая прошла весь труднейший маршрут, более 25 тысяч километров.

После завершения экспедиции Рерихи остались жить в Индии, в долине Кулу (Западные Гималаи), где в 1928 году основали Институт Гималайских исследований «Урусвати». Елена стала почетным Президентом-основателем института и приняла самое активное участие в организации его работы. Тонкий знаток искусства, глубокий философ – она хорошо ориентировалась в научных проблемах, которыми занимался институт (археологии, искусства, геомагнетизма, растениеводства, биохимии, медицины и других отраслей знания), и часто давала направление исследованиям. Со временем «Урусвати» стал крупным международным институтом, объединившим известных ученых из разных стран.

Здесь, в Кулу, основная деятельность Елены Ивановны состояла в изучении древней философской мысли Востока, и здесь она вновь посвятила себя работе над книгами «Живой Этики», которую продолжала до конца жизни, а также работала над рукописями книг и переводов, много времени уделяла ответам на письма, приходившим со всех концов света.

Литературно-философское наследие Елены Рерих огромно. Помимо основного труда она написала «Основы буддизма» (1926), «Криптограммы Востока» (1929), перевела на русский язык «Тайную доктрину» Е.П. Блаватской, а также избранные письма Махатм («Чаша Востока»). Особое место в творчестве Рерих занимает ее эпистолярное наследие. В 1940 году в Риге впервые вышел двухтомник «Писем Елены Рерих», который неоднократно переиздавался.

Она участвовала в движении Знамени Мира, связанном с Пактом Рериха (подписанного в апреле 1935 года главами 22 стран). Именно она во время Маньчжурской экспедиции мужа вела всю деловую переписку с международными культурно-просветительскими организациями и координировала их деятельность.

Памятник Рерихам в Москве, у входа в Музей имени Н.К. Рериха

В 1948 году, вскоре после смерти мужа, Елена Ивановна с сыном Юрием переехала в небольшой городок Калимпонг (Восточные Гималаи). Она стремилась вернуться в Россию, но ее обращения о возвращении на Родину, поданные в советское посольство и в адрес правительства, оставались без ответа. Но надежда увидеть Россию не покидала ее до самых последних дней.

Умерла Елена Ивановна Рерих 5 октября 1955 года в Калимпонге (Индия). На месте ее кремации ламы впоследствии воздвигли белую ступу, на которой была высечена надпись: «Елена Рерих, жена Николая Рериха, мыслитель и литератор, давний друг Индии». В 1999 году капсула с частью праха Елены и Николая Рерих была заложена в основание мемориального памятника в их честь во дворе музея Николая Рериха в Москве.

В честь Рерихов названы несколько пиков и перевалов на Алтае, малая планета (астероид). В Калимпонге есть Музей Елены Рерих. Существует также Благотворительный Фонд и Международная премия имени Е.И. Рерих.

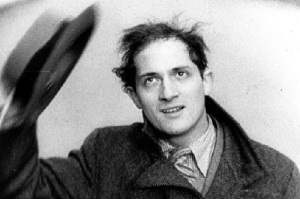

Жан Виго

Жан Виго

Жан Виго (фр. Jean Vigo, полное имя Жан Бонавентюр де Виго Альмерейда) родился 26 апреля 1905 года в Париже. Его родители были вовлечены в политику, поэтому мальчик воспитывался родственниками, учился в школах-интернатах под вымышленным именем Жана Сале. В 1926 году Виго некоторое время учился в Сорбонне под своим настоящим именем.

Интерес к кинематографу у Жана наблюдался с детства. Его карьера в области кино началась в 1928 году. Сначала Виго работал помощником у известного кинооператора Леона-Анри Бюреля, помогая ему на съемках картины «Венера». Несколько позже Виго получил наследство – 100 тысяч франков. На эти деньги он решил снять свой собственный фильм, а также приобрел подержанную кинокамеру.

Работа над фильмом началась в 1930 году. Это была немая документальная короткометражка под названием «По поводу Ниццы». Картина выявила способность начинающего режиссера улавливать естественную красоту реальности и придавать банальным сценам стилизованное поэтическое звучание.

В 1931 году Виго выпускает вторую короткометражку – «Тарис, или плавание». А в 1933 году приступает к съемкам полнометражной картины «Ноль за поведение». Этот фильм цензура отправила на полку, и ограничения к показу были сняты только в 1945 году.

В 1934 году режиссер снял свою четвертую и последнюю картину, неспешную мелодраму «Аталанта». Спустя менее месяца после премьеры «Аталанты», 5 октября, он скончался от туберкулеза в Париже.

В 1951 году во Франции была учреждена премия Жана Виго, с тех пор ежегодно присуждаемая молодым режиссерам.

Иван Антонович Ефремов

Иван Антонович Ефремов

Иван Антонович Ефремов родился (9) 22 апреля 1908 года (по другим данным – в 1907 году) в деревне Вырица Петербургской губернии. Впоследствии он прибавил себе один год, и в официальных документах фигурирует год рождения 1907-й. В 1914 году его семья переехала в Бердянск, где он поступил в гимназию, а в 1921 году перебрался в Петербург, где работал разнорабочим и одновременно учился на штурмана.

После окончания учебы, весной 1924 года, Ефремов уехал на Дальний Восток и отплавал матросом навигацию на Тихом океане, а потом вернулся в Ленинград и поступил в университет на биологическое отделение. С середины 1920-х годов он постоянно находился в экспедициях, приносящих многочисленные ценные находки и открытия. Маршруты палеонтологических экспедиций пролегали по Поволжью, Уралу, Средней Азии и Дальнему Востоку. Некоторые эпизоды этих путешествий позже легли в основу его рассказов «Алмазная труба», «Тень минувшего», «Голец Подлунный» и др.

По образованию Иван Ефремов – биолог-палеонтолог и геолог, доктор биологических наук, окончил Ленинградский государственный университет и Ленинградский горный институт (1935). В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Алма-Ату, оттуда – во Фрунзе, где продолжал заниматься своими научными исследованиями в области палеонтологии.

Печатать свои художественные произведения он стал с 1944 года. Первыми его творениями были рассказы и повести, вошедшие в сборники «Встреча над Тускаророй», «Пять румбов. Рассказы о необыкновенном», «Белый Рог».

Герои Ефремова встречаются с необычными и загадочными явлениями, в то же время его образование позволило ему предвидеть некоторые открытия, например, месторождения алмазов в Якутии («Алмазная труба»), голографии («Тень минувшего»), генетической памяти («Эллинский секрет»).

С 1947 года Ефремов пишет чисто фантастические произведения, среди которых есть самые известные и масштабные романы: «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогию «На краю Ойкумены».

Лауреат Сталинской премии, кавалер орденов «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени – Иван Ефремов является одной из самых значительных фигур отечественной и мировой литературы. Он явился прототипом мага Федора Киврина в повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Скончался писатель Иван Антонович Ефремов 5 октября 1972 года в Москве, был похоронен на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Юрий Петрович Любимов

Юрий Петрович Любимов

Легендарный режиссер, основатель Театра на Таганке, человек-эпоха в мире современного театрального искусства – Юрий Любимов был человеком уникального таланта и огромной созидательной энергии, настоящим мастером своего дела. Его имя навсегда вписано в историю культуры России и мира.

Юрий Петрович Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. Родители с детства приобщали мальчика к театру, и первые впечатления Юры связаны с мхатовскими «Синей птицей» и «Горем от ума». В 1940 году Любимов окончил училище при Театре им. Е.Вахтангова. Именно здесь началась его «творческая биография», связанная с серьезным актерским успехом.

После войны, которую Любимов прошел, выступая в ансамбле НКВД, порой в непосредственной близости от линии фронта, он вернулся в театр Е.Вахтангова, став ведущим артистом труппы. За 18 лет работы им сыграно свыше 30 ролей классического и современного репертуара. Параллельно он много снимался в кино. Именитые режиссеры приглашали его в свои фильмы, он пользовался большой зрительской любовью, критики высоко оценивали его работы.

Первым режиссерским опытом Юрия Петровича стала пьеса «Много ли человеку надо» (1959). И тогда же он начал преподавать в Театральном училище им. Б.Щукина. Подготовка актера сразу стала неотъемлемой составляющей режиссуры Любимова. Он обучает своих студентов видеть, слышать, дышать правильно, обращая особое внимание на ритмическую организацию каждой роли и спектакля в целом.

В 1963 году он показал на сцене Щукинского училища спектакль «Добрый человек из Сезуана», подготовленный им со своими студентами и ставший выдающимся явлением театральной жизни. Постановка потрясла и имела ошеломляющий успех.

Любимову было предложено возглавить Театр драмы и комедии, расположенный на Таганской площади. Через год этим же спектаклем в Москве открылся новый Театр на Таганке. С этого момента начался не только стремительный режиссерский взлет Юрия Любимова. Каждый таганковский спектакль становился событием в театральном мире.

Здесь же Любимов проявил и талант организатора, сумевшего создать уникальный худсовет театра, куда вошли выдающиеся ученые, известные писатели и поэты, театральные критики, композиторы, кинорежиссеры. И каждый из них вносил свою лепту в развитие и общественное признание Театра на Таганке, ставшего одним из театральных центров мира.

С самого начала Любимов создавал политический театр, каждый спектакль был острым и откровенным. Со временем ситуация вокруг Театра накалялась, один за другим запрещались не только спектакли, но и репетиции. А в 1984 году, во время командировки Юрия Петровича в Англию, его освободили от должности худрука и лишили советского гражданства.

В вынужденной эмиграции режиссер провел несколько лет. Но Запад с удовольствием принял Любимова. Израиль и Венгрия предоставили ему своё гражданство, а Европа – лучшие театральные сцены. Его постановки в Европе и США были удостоены высших театральных премий и гастролировали по всему миру.

С изменением политической ситуации в 1989 году стало возможным возвращение Любимова в Россию. Режиссеру вернули советский паспорт, а его имя как художественного руководителя и постановщика вновь появилось на афишах Таганки. Им были восстановлены многие спектакли, запрещенные прежде — «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий» и другие.

Он поставил более 50 спектаклей, на сцене Таганки играет три поколения его учеников. Спектакли по русской и мировой классике, а также по современным операм заставили говорить о Любимове как о крупнейшем реформаторе оперы в 20 веке. Всего режиссер поставил 40 опер по всему миру и несколько раз признавался лучшим оперным режиссером. Народный артист РФ – он удостоен высших наград и премий, награжден многими орденами и медалями.

Летом 2011 года Любимов покинул пост художественного руководителя и директора Театра на Таганке по собственному желанию и стал сотрудничать с другими московскими театрами, на сценах которых ставил спектакли, и разными творческими коллективами, а также проводил мастер-классы, в том числе и за рубежом. До конца своих дней он был полон творческих планов и идей, а зрительский интерес к его творчеству – всегда высок.

Одни из последних работ Любимова – постановка оперы «Князь Игорь», премьера которой состоялась в Большом театре в июне 2013 года, и оперы-буфф «Школа жен» по комедии Мольера, ее премьера прошла в мае 2014 года в театре «Новая опера».

5 октября 2014 года великого мастера Юрия Петровича Любимова не стало… Он скончался на 98-м году жизни в Боткинской больнице Москвы, куда был госпитализирован 2 октября с диагнозом сердечная недостаточность.

Глория Грэм

Глория Грэм

Глория Грэм (англ. Gloria Grahame, урожденная Холворд) родилась 28 ноября 1923 года в Лос-Анджелесе, в семье архитектора. Ее мать, Джинни МакДугол, была британской актрисой. На родине она была известна под псевдонимом Джин Грэм. Она же была первой учительницей актерского мастерства для Глории.

Карьера в кино для Глории началась в 1944 году: однажды во время ее бродвейского выступления ее заметил соучредитель компании MGM Луис Б. Майер и предложил ей роль в фильме.

Первый большой успех пришел к Глории в 1946 году после выхода на экраны фильма «Эта замечательная жизнь». Спустя год Глория покинула MGM и подписала контракт с RKO.

В 1947 году за роль в фильме «Перекрестный огонь» Глория была номинирована на «Оскар», как «Лучшая актриса второго плана». А в 1952 году глория Грэм все-таки стала обладательницей премии «Оскар» за свою роль в «Злых и красивых». За свой вклад в киноиндустрию Глория удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

К концу 1950-х Глория постепенно стала возвращаться на театральную сцену. Причиной тому был тяжелый характер актрисы: многие режиссеры не хотели брать ее в свои картины. В 1960-1970-х годах Глория в основном играла в театре, либо работала на телевидении, довольствуясь при этом лишь редкими незначительными ролями в кино.

5 октября 1981 года на 58-м году жизни Глория Грэм скончалась в Нью-Йорке от рака груди.

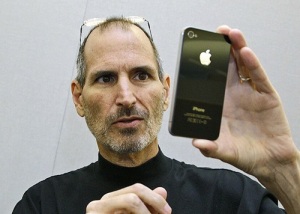

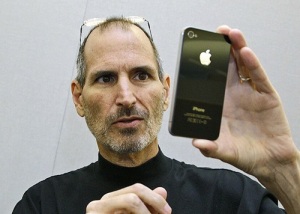

Стивен Джобс

Стивен Джобс

Американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи «Apple» – Стив Джобс получил общественное признание и ряд наград за оказанное им влияние на индустрию технологий. Его нередко называют «отцом цифровой революции». К тому же он был талантливым администратором и блестящим оратором, выведя презентации инновационных продуктов на новый уровень.

Стивен Пол «Стив» Джобс (англ. Steven Paul “Steve” Jobs) родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско (США). Биологическая мать Стива, незамужняя аспирантка Джоанна Шибл, не имея возможности прокормить ребенка, отдала его усыновителям – бездетной паре Полу и Кларе Джобс, взяв с них обещание, что те дадут мальчику хорошее образование.

Супруги Джобс слово сдержали – в 17 лет Стив поступил в колледж Рид в Портленде, но отчислился оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок тем, что на оплату обучения в колледже уходили все сбережения его родителей, но сам Стив при этом не понимал, что дает ему учеба и нужна ли она ему вообще. «Это было одним из лучших моих решений в жизни», – признался он позднее.

Оставив учебу, Джобс еще полтора года оставался вольным слушателем колледжа, сдавая бутылки от «Колы», чтобы купить себе еды, и ночуя на полу общежитских комнат однокурсников. Затем он вернулся на родину, где встретил Стивена Возняка, с которым он познакомился на несколько лет раньше – на летней подработке в компании Hewlett–Packard. Тогда и возникла идея создать свой бизнес. На тот момент Возу и Джобсу было по 20 лет.

Бизнес они начали с изготовления «синих коробок» – специальных устройств, позволявших производить бесплатные звонки на дальние расстояния. «Фирма» базировалась в родительском гараже Джобса. Технический гений Возняк и прирожденный бизнесмен Джобс отлично дополняли друг друга. «Синими коробками» друзья занимались недолго, следующим шагом стала сборка готовых компьютеров для продажи. В 1976 году они основали компанию «Apple Computer Co.», стартовав с суммы 1,3 тысячи долларов.

Первым крупным заказом компании стала сборка 50 компьютеров Apple I для местного магазина электроники. А через полгода Возняк и Джобс закончили разработку Apple II, ставшего первым массовым персональным компьютером в мире. Нашлись инвесторы, которые вложились в производство Apple II, и в конце 1980 года компания вышла на национальный уровень. Собственный капитал Джобса достиг отметки 200 миллионов долларов. Было ему 25 лет.

Следующим грандиозным прорывом в компьютерной сфере стал проект Macintosh, который Джобс курировал лично. За излишнюю импульсивность и неуравновешенность он был отстранен от работы над основным на тот момент проектом компании – компьютером Lisa. Тогда Джобс, движимый бунтарским духом, собрал небольшую команду молодых инженеров и, вдохновленный идеей создать компьютер, использовать который будет «проще, чем тостер», разработал и презентовал Mac. Новинка взорвала рынок.

А вскоре после этого Джобса уволили из «Apple». Он не сошелся характерами с новым главным исполнительным директором Джоном Скалли, которого чуть раньше лично уговорил перейти в «Apple» из компании «Pepsi-Cola». Совет директоров поддержал Скалли, и Джобс остался не у дел. Позднее сам Джобс говорил, что эта ситуация стала для него «катарсисом», подтолкнувшим его к одному из самых креативных периодов жизни. Ощущение публичного провала и желания сбежать как можно дальше через несколько месяцев сменилось у деятельного Джобса решением начать все сначала.

В течение следующих пяти лет он основал две новых компании «NeXT» и «Pixar» и познакомился со своей будущей женой. В последствие «Pixar» стала самой успешной анимационной студией в мире. А в 1996 году компания «Apple», переживающая на тот момент кризис, выкупила «NeXT». Так Стив Джобс снова вошел в совет директоров компании и стал временным (а позднее и постоянным) управляющим «Apple».

В 2001 году «Apple» представила миру первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали основным источником дохода компании. В 2006 году был выпущен сетевой мультимедийный плейер Apple TV. С 2007 года начались продажи iPhone, а в 2008-м Джобс продемонстрировал самый тонкий ноутбук в мире – MacBook Air.

5 октября 2011 года Стива Джобса не стало. Он умер в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы в Калифорнии (США).

Алексей Степанович Хомяков

Алексей Степанович Хомяков Жак Оффенбах

Жак Оффенбах