11 Июня нас покинули

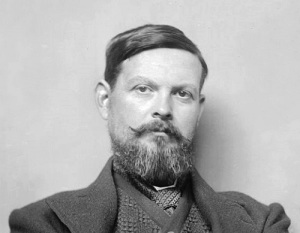

Фрэнк Уильям Брэнгвин (англ. Frank William Brangwyn) родился 12 мая 1867 года в Брюгге (Бельгия). Его семья переехала в Англию, когда Фрэнк был еще ребенком. Первые навыки рисования мальчик усвоил от отца, в дальнейшем, в 1882-84 годах, он учился при мастерской Уильяма Морриса, известного искусствоведа и реформатора.

Однако, в целом Брэнгвин был все-таки самоучкой и не имел специального художественного образования. Его окончательное решение заняться всерьез живописью окрепло после того, как его картина была принята на летнюю выставку «Royal Academy Summer Exhibition». Первыми сюжетами художника стало море и морская жизнь.

Не имея достаточных средств для путешествий, Фрэнк нанимался на суда моряком, лишь бы оказаться на борту. И впечатления от поездок он воплощал в картинах. Его работа «Funeral At Sea» (1890) получила медаль на парижской выставке в 1891 году. К концу 19 века на полотнах Брэнгвина уже яркими и сочными красками были запечатлены его впечатления от Испании, Марокко, Египта, Турции, Африки.

Брэнгвин – мастер офортов, панно, литографий, плакатов и картин. В его творчестве присутствует острое ощущение современности, динамичность и драматическая экспрессия, декоративный размах. Ему удается передача напряжённой динамики жизни современного промышленного города и смелая обобщённость образов с цельностью монументальной композиции.

Пожалуй, более всего Фрэнка Брэнгвина ценят сегодня за его офортное творчество 1900—1920-х годов. Его работы буквально поражали своими размерами и собственно сюжетами индустриального торжества. Среди картин этой серии – «Постройка музея Виктории и Альберта» (1904), «Вокзал Кэннон-Стрит» (1911), «Постройка корабля» (1912).

Он — представитель прогрессивного демократического направления в английском искусстве первой половины 20 века. Одной из тем, которую Фрэнк Брэнгвин особенно освещал в своих работах, была тема Первой мировой войны. Он стал автором около 80 картин и плакатов о войне. Его военные сюжеты на литографиях и плакатах проникнуты страстным антимилитаристским протестом.

В картинах, панно и особенно в офортах большого формата художник запечатлел народную жизнь разных стран, суровый и величественный облик европейских городов, особенности труда в современной ему индустрии. Таковы «Пильщики» (1904) и «Тауэрский мост» (1913).

В 1925 году Брэнгвин подарил большую коллекцию своих работ Гравюрному кабинету московского Музея изящных искусств (сегодня – ГМИИ им. А.С. Пушкина), где они находятся и в настоящее время. А к концу жизни художник вообще пожертвовал очень много своих картин музеям и галереям Европы. За свой вклад в искусство он стал Кавалером ордена Леопольда II и Почетным гражданином Брюгге.

Фрэнк Брэнгвин скончался 11 июня 1956 года в своем доме в Дичлинге (Суссекс, Великобритания).

Архиепископ Лука

русский хирург и духовный писатель

Архиепископ Лука

Архиепископ Лука

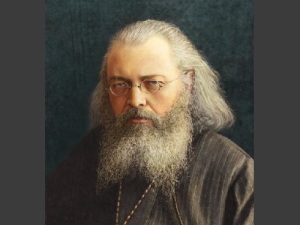

Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), русский хирург и духовный писатель, родился (27 апреля) 9 мая 1877 года в Керчи, в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода.

После окончания гимназии и Киевского художественного училища учился живописи в Мюнхене. Некоторое время увлекался толстовством. В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета.

До 1917 года он служил врачом в ряде земских больниц средней России, затем был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета.

В начале 1920-х годов под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа. Многократно подвергался арестам и административным ссылкам.

Издал более 50 научных трудов по хирургии и анатомии, а также более десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга «Очерки гнойной хирургии», неоднократно переизданная.

После 1955 года Войно-Ясенецкий прекратил хирургическую практику по причине потери зрения.

Его судьба, представляющая собой соединение служения Богу с успешной научной деятельностью, уникальна. В ряде источников приводится интересный диалог:

«На правительственном приёме И.Сталин спросил епископа Луку:

– Ну, что, хирург, ты много операций сделал, а видел ли ты когда-нибудь человеческую душу?

– Мне много раз приходилось делать операции на голове и вскрывать черепную коробку, но я никогда не видел ума. А мы знаем, что ум существует, – ответил епископ Лука».

Умер Войно-Ясенецкий в сане архиепископа Крымского и Симферопольского 11 июня 1961 года в Симферополе.

Канонизирован Русской Православной Церковью в чине новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания в 2000 году.

Александр Керенский

российский политический и общественный деятель

Александр Фёдорович Керенский

Александр Фёдорович Керенский

Александр Фёдорович Керенский родился (22 апреля) 4 мая 1881 года в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье директора гимназии. После гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1904 году.

Он стал известен как адвокат благодаря своим выступлениям на политических процессах. В 1912 году Керенский был избран в IV Государственную думу от партии трудовиков и занимал пост председателя фракции. Именно в Думе были в полной мере проявлены его ораторские способности и дипломатический талант.

После февральской революции 1917 года он был назначен министром юстиции Временного правительства и заместителем председателя Петроградского совета. Керенский обеспечивал подготовку боевых действий на фронтах Первой мировой войны, возглавив в мае военное министерство. Июньское наступление практически сразу провалилось, и большевики предприняли попытку переворота, на подавление которого Керенский отправил в Петроград казачьи части. Многие из организаторов переворота (Троцкий, Каменев, Зиновьев) оказались за решеткой.

После реорганизации Временного правительства 21 июля 1917 года, Керенский стал премьер-министром. В сентябре 1917 года для противодействия Корниловскому мятежу Керенский распорядился раздать оружие рабочим Петрограда и освободить из заключения большевиков.

1 сентября Керенский объявил Россию республикой. Когда в ночь на 7 ноября 1917 года Военно-революционный комитет при Петроградском совете организовал восстание, Керенский бежал из Петрограда.

После прихода к власти большевиков и разгрома пытавшихся оказать им сопротивление частей генерала Краснова, Керенский отправился на Дон, затем эмигрировал во Францию. Появившись в 1918 году в Лондоне, он присоединился к деятелям контрреволюции, однако, его деятельность в период существования Временного правительства не позволила ему сыграть заметную роль в белом движении.

Керенский жил сначала во Франции и Великобритании, а с 1940 года – в Нью-Йорке, продолжая вести активную пропаганду против советского режима. В 1949 году обращался по радио из Лондона к гражданам России, участвовал в организации Союза освобождения России. Он – автор мемуаров, исторических исследований, составитель и редактор публикаций по истории русской революции.

Умер Александр Фёдорович Керенский в Нью-Йорке 11 июня 1970 года.

Михаил Тухачевский

советский военачальник, Маршал Советского Союза

- 16 февраля 1893 128 лет назад

- 11 июня 1937 84 года назад

Михаил Николаевич Тухачевский

Михаил Николаевич Тухачевский

Михаил Николаевич Тухачевский родился (4) 16 февраля 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии, в дворянской семье.

Старинный род Тухачевских восходит к 13 веку. Один из предков этого рода дал начало и знаменитому роду Толстых. Тухачевские были обедневшими дворянами польского происхождения. Михаил был третьим из девятерых детей в семье. Мальчик рано научился читать и читал запоем. С ранних лет он тянулся к музыке, у него были литературные и артистические способности.

С детства он мечтал быть офицером, как завещал ему его двоюродный дед-генерал. Михаил окончил Московский кадетский корпус и Александровское военное училище с золотой медалью. Первая мировая война 1914 года застала его в Семеновском Гвардейском полку, где он продолжал служить во время войны. За храбрость молодой офицер Тухачевский был удостоен многих орденов царской армии от Анны 1-ой степени до Владимира 1-ой степени.

Попав в плен к немцам, он бежит и возвращается в Россию после революции 1917 года. Потрясенный неудачами русской армии в войне с Германией, Тухачевский увлекся идеями марксизма и сделал выбор в сторону большевиков. Возрождение России он связывал с укреплением ее армии, мечтая со временем ее возглавить. С 1918 года он состоял в рядах Красной Армии. Обладая большим талантом и блестящими военными способностями, он сумел добиться крупных военных успехов.

В 1920-1921 годах Тухачевский командовал Восточным и Южным (Кавказским) фронтами, где разбил армии Колчака и Деникина. Слава победителя сразу выдвигает его в ряд крупнейших руководителей Красной Армии времен Гражданской войны. Ему поручают проведение операций по подавлению мятежа Кронштадтских матросов и крестьянского мятежа на Тамбовщине. Подавление восстаний отличается жестокостью, большими потерями с обеих сторон. Впервые в военной практике была применена газовая атака против мирного населения Тамбовской губернии.

После гражданской войны Тухачевский становится начальником Академии Красной Армии, а затем начальником Штаба Красной Армии; принимал деятельное участие в проведении Военной реформы 1924‒25 годов. Он занимает высокие служебные посты – в 1928-1931 годах командовал войсками Ленинградского военного округа, затем был заместителем председателя Реввоенсовета СССР, начальником вооружений РККА, с 1934 года – заместителем наркома обороны.

Михаил Николаевич сыграл немалую роль в изменении организационной структуры войск Красной Армии, их подготовке и техническом перевооружении, в создании новых родов войск ‒ авиации, механизированных войск, ВМС, ВДВ. Он был инициатором создания ряда самостоятельных военных академий ‒ механизации и моторизации и др.

Тухачевский – автор многих книг, статей и докладов, содержащих систему стратегических взглядов на современную войну, где он в частности подчеркивал необходимость подготовки армии к длительной затяжной войне. Труды Тухачевского оказали значительное влияние на развитие советской военной науки и практику военного строительства. Он был награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени. В 1935 году ему было присвоено звание Маршал Советского Союза.

Но несмотря на все заслуги, все это приводит его к одиночеству и отсутствию поддержки: он становился чужим руководящему составу Красной Армии, возглавляемому Ворошиловым и Буденным, и уже стал чужим бывшим царским офицерам, добровольно перешедшим на сторону Красной Армии.

Человек с независимым мышлением, способный на самостоятельные решения при сталинском режиме был обречен. В 1937 году Михаил Николаевич Тухачевский был арестован и 11 июня расстрелян в подвале здания Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве. В 1957 году он был посмертно реабилитирован.

Мате Залка

венгерский писатель и революционер

Мате Залка

Мате Залка

Мате Залка (венг. Zalka Máté; настоящее имя Бела Франкль, венг. Frankl Béla) родился 23 апреля 1896 года в городе Матольч (Австро-Венгрия), в семье сельского корчмаря.

Образование получил в коммерческом училище. Когда началась Первая мировая война, Бела Франкль был призван в качестве младшего офицера в австро-венгерскую армию и воевал в Италии и на Восточном фронте.

В 1916 году под Луцком он был взят в плен русскими войсками. Как и множество других австро-венгерских военнопленных (Ярослав Гашек, Бела Кун), он был воодушевлен революцией 1917 года в России и проникся социалистическими идеями. Присоединившись к коммунистическому движению, в 1920 году вступил заочно в запрещённую Венгерскую коммунистическую партию.

Мате Залка сражался на фронтах Гражданской войны в России, участвовал в крестьянских восстаниях в тылу Колчака, а с 1919 года стал бойцом Сибирской партизанской армии. После соединения партизан с основными силами Восточного фронта Красной Армии с 1920 года находился на командных должностях и участвовал в 1921-1923 годах в подавлении восстаний крестьянских войск Нестора Махно.

Творчество Мате Залки посвящено преимущественно военной тематике и интернациональному сотрудничеству. Его первый опубликованный рассказ «Ходя» (1924) был посвящён Гражданской войне в России, как и «Кавалерийский рейд» (1929) и «Яблоки» (1934).

Самое известное произведение Залки – роман «Добердо» (1937), оконченный незадолго до гибели, рассказывает о бессмысленности и несправедливости Первой мировой войны. Он писал на венгерском и русском языках.

На протяжении 1923-1928 годов работал дипломатическим курьером, на хозяйственной работе, директором Театра Революции в Москве. Был занят в аппарате ЦК ВКП (б) с 1928 года. С конца 1920-х сотрудничал в бюро Международного объединения революционных писателей.

Военная закалка привела его в Испанию, когда там началась гражданская война. С 1936 года он сражался на стороне республиканцев под именем генерала Лукача и командовал 12-й Интернациональной бригадой.

Мате Залка погиб 11 июня 1937 года в боях близ Уэски (Испания).

Анатолий Солоницын

советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

- 30 августа 1934 87 лет назад

- 11 июня 1982 39 лет назад

Анатолий Солоницын

Анатолий Солоницын

Анатолий Алексеевич Солоницын родился 30 августа 1934 в городе Богородске Горьковской области, в семье поволжских немцев. Его отец был журналистом и работал ответственным секретарем газеты «Горьковская правда».

Первые годы жизни будущий актер носил имя Отто – он появился на свет, когда страна с восхищением следила за подвигом героев-челюскинцев, и мальчика назвали в честь научного руководителя экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Когда с началом войны это имя стало многими восприниматься как враждебное, имя сменили на Анатолия.

После окончания в 1960 году студии при Свердловском драматическом театре, он выступал в этом театре, снимался на Свердловском телевидении. В 1970-1972 годах работал в Таллинском русском драматическом театре, затем до 1976 года в театре имени Ленсовета.

В кино актер дебютировал в 1963 году на Свердловской телестудии, в первой картине Глеба Панфилова «Дело Курта Клаузевица». В 1966 году, прочитав сценарий к фильму «Андрей Рублев» Андрея Тарковского в журнале «Искусство кино», он взял отпуск в театре и двинулся из Свердловска в столицу. И понравился Андрею Арсеньевичу.

Утвердить никому не известного актера на главную роль режиссеру стоило больших трудов. Против были члены многочисленных художественных советов. Но сыграло роль внешнее сходство с Рублевым и кандидатуру Солоницына поддержали историки: из предложенных Тарковским двадцати фотопроб разных актеров ученые дружно указали на Солоницына. Творческий союз актера и режиссера состоялся, и роль Андрея Рублева принесла Солоницыну мировую известность.

После этой работы Солоницын неизменно снимается в лучших лентах Андрея Тарковского: «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979). Актеру удалось найти общий творческий язык не только с Тарковским: он блистательно исполняет роль Рыбника в дилогии «Легенда о Тиле» (1976) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова, снимается у Никиты Михалкова («Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974). Одна из лучших ролей Анатолия Солоницына – в фильме «Восхождение» Ларисы Шепитько.

Всего замечательный актер снялся в нескольких десятках фильмов. Ему было всего 47, когда болезнь отняла его у любящих зрителей…

Скончался Анатолий Алексеевич Солоницын 11 июня 1982 года в Москве.

Георгий Вайнер

советский писатель и журналист, автор известных детективов

- 10 февраля 1938 83 года назад

- 11 июня 2009 12 лет назад

Георгий Александрович Вайнер

Георгий Александрович Вайнер

Георгий Александрович Вайнер, младший из двух братьев-писателей, авторов известных детективов, родился в Москве 10 февраля 1938 года. Получил юридическое образование в Московском заочном институте, окончил его в 1960 году. В одной группе с ним учился другой будущий писатель – Николай Леонов.

Окончив институт, Георгий работал электромехаником, техником, инженером, затем пришел в многотиражную газету в качестве журналиста. Через некоторое время Георгий стал корреспондентом ТАСС.

В 1967 году увидела свет первая повесть-детектив братьев Георгия и Аркадия Вайнеров «Часы для мистера Келли», еще через год – вторая повесть «Ощупью в полдень». К 1990-м годам братья Вайнеры стали самыми читаемыми авторами детективов. Их сюжеты во многом взяты из реальной жизни. Из наиболее известных произведений братьев Вайнеров следует упомянуть: «Я, следователь», «Визит к Минотавру», «Лекарство против страха», «Гонки по вертикали», «Петля и камень в зеленой траве», «Евангелие от палача»…

Но самым знаменитым произведением стал роман «Эра милосердия», выпущенный в 1976 году. Произошло это благодаря тому, что по его мотивам был снят один из самых зрелищных советских многосерийных фильмов – «Место встречи изменить нельзя».

Всего из-под пера Вайнеров вышли 152 книги, по их сценариям поставлены 22 фильма.

С 1990 года Георгий Вайнер жил в США. Там он работал главным редактором русскоязычной газеты «Новое русское слово». Также был в редколлегии газеты «Русский базар». Не забыл он и о книгах – в 2000 году вышла его книга «Умножающий печаль», а в 2003 году опубликовано ее продолжение – «Райский сад дьявола». Вместе со своим братом, Аркадием, Георгий Вайнер занимает весьма заметное место среди писателей детективного жанра.

Георгий Александрович Вайнер ушел из жизни 11 июня 2009 года после тяжелой и продолжительной болезни в больнице Нью-Йорка.